導入事例

株式会社ヤガミ様は理科の実験機器や学校家具などを扱うメーカーです。また商社としても取り扱っている商品はビーカーや顕微鏡、AED、産業用ヒーターなど幅広く、現在では取扱商品は1万点を超え、当社が提供する製品は小・中・高校をはじめとしたあらゆる教育機関や民間企業で採用されています。

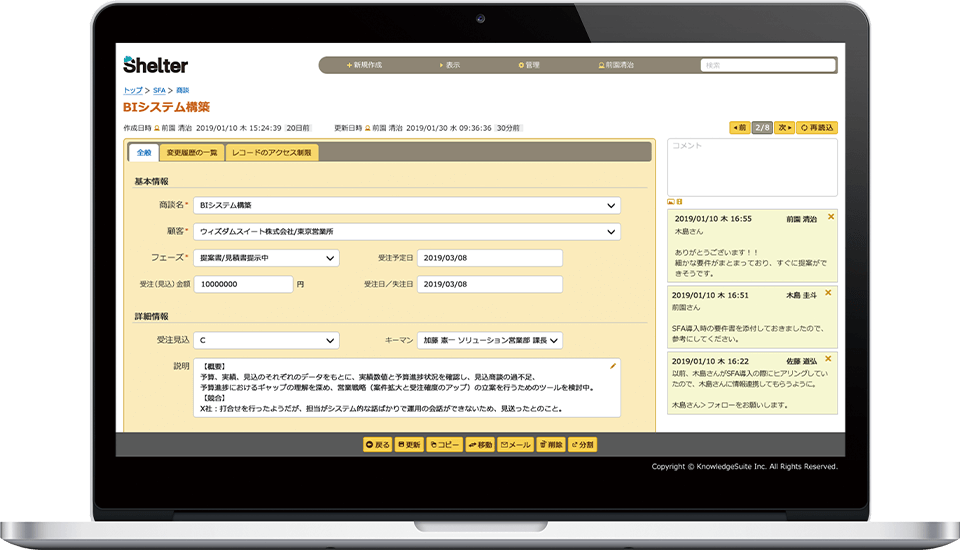

当然のことながら、これほど様々な商品を取り扱えば、それに付随して在庫管理や業務の進捗管理、発注管理といった業務が発生するため、それらを一元的に管理できるプラットフォームが必要となります。今回その役割を果たしたのが、ブルーテックが提供する情報管理プラットフォーム『Shelter』でした。

導入目的

- 老朽化しつつあった海外製アプリケーションシステムのリプレイス

- 外出先からもアクセスできるようにするため、データベースのクラウド化

課題

- 当時使用していたシステムのライセンス費などの問題から、現場社員にアプリの作成権限を与えられず業務効率化の幅が狭まっていた

- 当時使用していたシステムの提供会社が事業撤退するなど、サービスとしての先行きが不透明になった

導入効果

- アプリの作成やメンテナンスといった業務が情報システム部門の手から離れ、現場で業務改善を自走できる環境が構築された

- 各部署に点在する属人管理された業務が、『Shelter』上で一元管理されることで、会社全体のペーパーレス化や業務効率化が進んだ

運用方法

- 案件情報を登録し、それぞれ独自のリマインダーを設定

案件ごとに適切なタイミングで営業担当者に通知が飛び、即座に顧客フォローアップができる仕組みを構築 - 製造業務における、出荷依頼や設計図面のやり取りを『Shelter』上で一元管理

老朽化・ライセンス費の高騰により

慣れ親しんでいた旧システムから『Shelter』へとリプレイス

『Shelter』のような情報管理ツールを探し始めたきっかけを教えてください。

きっかけは、従来使用していた「海外製アプリケーションシステムの老朽化」と、「クラウド化へのニーズの高まり」でした。

当時のシステムは古くから利用していたため、すでに社内で深く根付いた文化のようなものになっていましたが、時が経つにつれて管理側からは「ライセンス費用の高騰」といった問題が浮上し、現場側からも「外出した時にもデータベースへアクセスしたい」といった要望が上がっており、社内でも「そろそろ限界なんじゃないか」という雰囲気になっていました。

そんな矢先、まるでとどめを刺すように「システムの提供会社が事業撤退する」というニュースが出て、徐々に雲行きも怪しくなってきたため、心機一転これまで旧システム上で行ってきた「問い合わせ管理」や「修理管理」といった業務を丸ごと移行できるようなツールを探し始めました。

当時のシステムは古くから利用していたため、すでに社内で深く根付いた文化のようなものになっていましたが、時が経つにつれて管理側からは「ライセンス費用の高騰」といった問題が浮上し、現場側からも「外出した時にもデータベースへアクセスしたい」といった要望が上がっており、社内でも「そろそろ限界なんじゃないか」という雰囲気になっていました。

そんな矢先、まるでとどめを刺すように「システムの提供会社が事業撤退する」というニュースが出て、徐々に雲行きも怪しくなってきたため、心機一転これまで旧システム上で行ってきた「問い合わせ管理」や「修理管理」といった業務を丸ごと移行できるようなツールを探し始めました。

『Shelter』の導入を決定した決め手は何でしたか?

ブルーテック社とは昔からたまたまお付き合いがありまして、乗り換え先について相談したところ『Shelter』をご紹介いただいたという経緯があります。導入の大きな決め手となったのは、なんといっても「コストのかからないライセンス体系」です。

旧システムでもノーコードでの業務アプリケーションの作成が可能でしたが、ライセンス体系の問題で「閲覧権限のみを持つユーザー」や、「閲覧権限+アプリの作成権限も持つユーザー」など権限範囲によってライセンス価格が分かれていました。

そのため、『Shelter』導入前は全社員にアプリ作成ライセンスを与えられず、情報システム部門だけがその権限を保有していました。

この状況では、現場の要望を即座にアプリケーションへと反映させることができませんでした。実際に「情報システム部門が作成したアプリを、現場が使いこなせない」といった問題も発生しており、一部の部署では、業務効率化になかなか繋がっていませんでした。

一方、『Shelter』であれば、権限による価格変化などもなく、現場社員にどれだけライセンスを配ってもコストが変わらないため、現場自身の判断で業務に使いやすいアプリケーションを作成できます。また、他のツールとも比較検討を行いましたが、当社においては導入コストが圧倒的に安価になる点も魅力的で、社内で提案するハードルは非常に低かったと言えます。

一方、『Shelter』であれば、権限による価格変化などもなく、現場社員にどれだけライセンスを配ってもコストが変わらないため、現場自身の判断で業務に使いやすいアプリケーションを作成できます。また、他のツールとも比較検討を行いましたが、当社においては導入コストが圧倒的に安価になる点も魅力的で、社内で提案するハードルは非常に低かったと言えます。

各部署で利用が広がる『Shelter』

社内のペーパーレス化や業務効率化に大きく貢献

実際どのような業務に『Shelter』を利用されているのでしょうか?

基本的には以前使用していた他社システムのリプレイスが第一目的となり、他社システム上で行っていた業務を『Shelter』にそのまま置き換える形となります。そのため、会社としてはある意味必然性に迫られた部分があったので、『Shelter』の社内への定着自体はかなりスムーズに行き、現在は3つの事業部で利用しています。利用方法は多岐に渡るため、事業部ごとにいくつかの用途に絞ってご紹介させていただきます。

まず第一事業部では、主に営業担当と商品センター間の問い合わせ管理、AEDの販売管理など、幅広い業務で活用しています。当社では様々な商品を提供しておりますので、営業担当者から商品センターへの問い合わせが年間3,000件以上寄せられます。そういった問い合わせのやりとりを『Shelter』上で行うことで、問い合わせ内容やそれに対する回答もすべてデータベース化されるようになりました。同じ内容の問い合わせをもらうことも多いので、そういった場合も過去の履歴を参照することで無駄な問い合わせを削減できており、営業活動に欠かせないものとなっています。

まず第一事業部では、主に営業担当と商品センター間の問い合わせ管理、AEDの販売管理など、幅広い業務で活用しています。当社では様々な商品を提供しておりますので、営業担当者から商品センターへの問い合わせが年間3,000件以上寄せられます。そういった問い合わせのやりとりを『Shelter』上で行うことで、問い合わせ内容やそれに対する回答もすべてデータベース化されるようになりました。同じ内容の問い合わせをもらうことも多いので、そういった場合も過去の履歴を参照することで無駄な問い合わせを削減できており、営業活動に欠かせないものとなっています。

また、もう一つ大きな使い方としては、当社製品である救命用医療機器AEDの案件管理です。AEDは人命に関わる機械となりますので、耐用期間を目安として定期的に入れ替え需要が発生します。そこで『Shelter』上で過去の販売履歴をデータベース化し、耐用期間が近づいたら『Shelter』からのリマインドメールが自動で営業担当者へと飛ぶ仕組みを構築しました。このアプリも効率的な営業活動に一役買っています。

そして第二事業部では、主に理科室の実験台や家庭科室の調理台など、いわゆる学校家具の製造を行っておりまして、従来これらの製品の出荷や図面作成に関するやり取りは、手書きで作成した出荷依頼書や図面を複合機でスキャンしメールで送る、というアナログな方法でのやり取りが年間で3000 件近く行われており、情報共有や進捗管理に課題がありました。

そして第二事業部では、主に理科室の実験台や家庭科室の調理台など、いわゆる学校家具の製造を行っておりまして、従来これらの製品の出荷や図面作成に関するやり取りは、手書きで作成した出荷依頼書や図面を複合機でスキャンしメールで送る、というアナログな方法でのやり取りが年間で3000 件近く行われており、情報共有や進捗管理に課題がありました。

こういった業務をすべて『Shelter』上で一元管理することで、出荷予定日や納期、図面の制作進捗などの情報をリアルタイムで共有できるようになり、社内間の連携がスムーズになりました。同時に、作成した図面の件数も『Shelter』上で自動集計できるようになったため、設計担当が業務報告の一環として行っていた集計作業が不要になり、業務効率化にも役立っています。

最後に、産業電熱システム事業部での取り組みをご紹介します。この部署では工場で使用する大型の電気ヒーターなど、導入に時間がかかる製品も多く扱っています。そのため、お客様に製品を実際に試していただくためのデモ品貸し出しサービスを展開しており、まずは『Shelter』で作成した専用アプリでそれらの業務管理をおこないました。業務の流れを具体的に言えば、まずアプリ上で営業担当者がデモ品予約をしたら、製品を管理してる商品課へと通知が行き、貸し出し手配を行います。そして、貸出完了後に返却時期が近づいたら、担当者にリマインドメールが送られるといった流れです。

そして、『Shelter』が部内に定着するとともに、現場社員も徐々に興味を示し、積極的に意見を提案してくれるようになり、彼らのアイデアを参考に引き合い管理のアプリも作成しました。『Shelter』導入前には、引き合い管理は紙や表計算ソフトを使用して属人管理していたものが、『Shelter』を活用することで、ペーパーレスや情報の共有化が一気に進み、現在では年間2,800件ものデータの一元管理に成功しています。

『Shelter』導入後、社内にどのような変化がありましたか?

先ほど紹介したように各事業部ごとに、積極的に『Shelter』を活用している社員が複数いるため、会社全体としてかなりの業務効率化に成功したと思います。また、ここまで紹介した事例において、アプリ作成の部分にはあまり情報システム部門は関わっておりません。

あくまでも各事業部のキーマンが中心となって、アプリ作成やその後の改善などの業務を自走してくれた形となります。そのため、『Shelter』導入後は情報システム部門に頼らずとも、現場が主体的に業務改善を進めやすい環境になり、管理者側のやることも基本的なツールの管理程度で、以前より明確に負荷が減っていると思います。

あくまでも各事業部のキーマンが中心となって、アプリ作成やその後の改善などの業務を自走してくれた形となります。そのため、『Shelter』導入後は情報システム部門に頼らずとも、現場が主体的に業務改善を進めやすい環境になり、管理者側のやることも基本的なツールの管理程度で、以前より明確に負荷が減っていると思います。

『Shelter』の長所を教えてください

例えば、先ほど話に上がった産業電熱システム事業部の場合、部署自体が情報システム部門のある本社とは距離的にも離れた場所に位置していたため、「自分たちから声をあげて業務に役立つアプリを作ってもらう」という動きができなかった過去がありました。

当時から、現場の社員たちの中では「もっとこうすればいいのに」という業務改善のアイデアがたくさん溜まっていたのだと思います。そうしたアイデアが『Shelter』によって引きだされて、まるで雪だるまが転がるように管理側の手を離れて勝手に業務改善が進んでいきました。『Shelter』は社内展開のしやすさとツールとしての簡単さを両立しているため、社内の隠れたニーズを掘り起こしてくれる効果があるのだと思います。

目指すのは社内の総合データベース、

さらなる活用へとアクセルを踏む

今後、『Shelter』をどのように使っていきたいですか?

将来的には、会社が取り扱う全製品の総合データベースのような形を目指していきたいです。例えば、これまで作成してきた個々のアプリを全て横断して情報を検索でき、各製品に欲しい情報が全て紐付けられているようなデータベースです。そして、それらのデータを集計し、販促・マーケティング業務といった今後の戦略分析にも役立てられるようなところまで発展していきたいと考えています。

また、今後は社内に『Shelter』オペレーターのような存在を増やしていきたいです。『Shelter』に詳しい人材が増えていけば、その分個々人が持っているアイデアを形にしやすくなって、さらに効率化が加速していくのではないでしょうか。すでに活用が進んでいる部署を中心として、各部署と連携と情報共有を行い、社全体で『Shelter』活用を加速させて行きたいです。

また、今後は社内に『Shelter』オペレーターのような存在を増やしていきたいです。『Shelter』に詳しい人材が増えていけば、その分個々人が持っているアイデアを形にしやすくなって、さらに効率化が加速していくのではないでしょうか。すでに活用が進んでいる部署を中心として、各部署と連携と情報共有を行い、社全体で『Shelter』活用を加速させて行きたいです。

最後に『Shelter』未導入企業の皆様に向け、おすすめのコメントをお願いいたします。

『Shelter』は非常に低コストで導入できるツールです。まずは「導入して使ってみる」という動きを気軽にできるのが1つポイントになると思います。社内でどこまでツールの活用ができるかは、実際に導入してみないことには分かりませんから。

そして、導入後にもし現場の人間がなかなか動けないようであれば、管理側がサンプルになるような業務アプリをあらかじめ制作し、現場のキーマンとなる人材を見つけてあげることが大切だと思います。『Shelter』は社員による自発的な業務改善がしやすいため、導入時の後押しだけ行えば、あとはキーマンを中心としてアプリ開発が自然と進んでいくのではないでしょうか。

社名 : 株式会社ヤガミ

社名 : 株式会社ヤガミ事業内容 : 教育機関向け理科機器・学校家具の開発と販売

設立 : 1947年6月

従業員数 : 245名

U R L : https://www.yagami-inc.co.jp

※掲載内容は取材当時のものです。(2024年11月時点)

『Shelter』導入各社様の活用事例が多数見られる資料

その他、安全・便利な機能が満載

『Shelter』には業務を進めていく上で使いやすい多種多様な機能があります。

自動通知

通知の条件を設定しておけば、必要な人にメッセージを送信します。

履歴保存

誰が、いつ、何を変更したのかが分かります。

アクセス制御

サイト単位、レコード単位、項目単位できめ細かいアクセス制御ができます。

製品カタログダウンロード

PDFダウンロード(2.27 MB)